中国推进科技自立自强发展

中国科协第十次全国代表大会5月28日在京隆重召开,强调坚持把科技自立自强作为国家发展的战略支撑。 习近平主席指出加快建设科技强国,实现高水平自立自强,以及关键核心技术的重要性,强调通过科技领军企业形成现代科技技术体系,并得到各大研究型大学、科研机构及其它创新机构的大力支持。 国民经济和社会发展第十四个五年(2021-2025年)规划和2035年远景目标纲要将创新驱动发展提升到全新的历史高度,是中国提高综合国力的关键支撑。 2016年,中国政府提出国家科技的发展目标:2020年进入创新型国家前列,2030年跻身创新型国家前列,到新中国成立100年(2049年)时成为世界科技强国。

沉痛悼念!杂交水稻之父袁隆平逝世

文/ Dr.Paijit Wiboonthanasarn 提及袁隆平,中国人可谓是无人不知无人不晓,他的毕生都在为对抗饥饿而工作,解决了全中国人的温饱。 被誉为“杂交水稻之父”的中国科学家,袁隆平于2021年 5月22日去世,享年91岁。他的逝世是中国人民的巨大损失。袁隆平于1930年9月7日出生在一个非常贫困的农民家庭里,直至到湖南工作后,这里就像他的第二故乡。 为解决中国粮食短缺问题,袁隆平于1960年代开始研究杂交水稻。他曾说过“让中国人吃饱饭,让所有人远离饥饿”,所研究的杂交水稻,让他在中国乃至全世界名声大噪。 隆平高科于1999年成立于湖南长沙,由湖南省农业科学院、湖南杂交水稻研究中心等发起。目前已在上海证券交易所上市,每年出口数千吨杂交水稻品种,为来自亚洲、非洲和南美洲等数十个发展中国家培养研发人员和传授知识。

中国仍为世界人口第一大国,积极迎战老龄化

5月11日,中国国家统计局公布第七次全国人口普查结果。10年一次的人口普查工作于2020年10月11日至12月10日期间进行,700多万普查人员走入千家万户,逐人逐项登记普查信息。普查结果反映出中国10年间各方面发展的历史进程。 中国人口继续保持低速增长 普查结果显示,全国人口共141178万人(14.1178亿人),与2010年第六次全国人口普查的133972万人(13.3972亿人)相比,增加了7206万人,增长5.38%,年均增长0.53%,略低于上一个10年0.57%的平均增长率。数据表明,中国人口10年来继续保持低速增长态势。 即便《国家人口发展规划(2016-2030年)》预期的2020年14.2亿未实现,但中国仍然是世界第一人口大国。 少数民族人口比重上升0.40个百分点 民族人口方面,汉族人口为128631万人,占91.11%;各少数民族人口为12547万人,占8.89%。与2010年相比,汉族人口增长4.93%,各少数民族人口增长10.26%,少数民族人口比重上升0.40个百分点。民族人口稳步增长,充分体现了在中国共产党领导下,中国各民族全面发展进步的面貌。 人口素质不断提升 普查结果显示,具有大学文化程度的人口为21836万人。15岁及以上人口的平均受教育年限从2010年的9.08年提高至9.91年。文盲率从2010年的4.08%下降为2.67%。 家庭户规模继续缩小 全国共有家庭户49416万户,家庭户人口为129281万人;集体户2853万户,集体户人口为11897万人。平均每个家庭户人口为2.62人,比2010年减少0.48人,家庭户规模继续缩小。 “城里人”增了2亿多:城镇化率还会上升 普查结果显示,居住在城镇的人口为90199万人,占63.89%;居住在乡村的人口为50979万人,占36.11%。与2010年相比,城镇人口增加23642万人,乡村人口减少16436万人,城镇人口比重上升14.21个百分点。 中国国家统计局局长宁吉喆表示,从近年来中国人口发展变化的趋势看,今后的人口增速将继续放缓。同时,人口增长还受多个经济社会因素的影响,中国人口今后会达到峰值,但具体时间现在看还有不确定性,预计在未来一段时间内我国人口总量会保持在14亿人以上。

中国经济新战略力降对外依赖 世界的繁荣离不开中国

中国经济问题研究专家、泰国法政大学经济学院阿顺诗•帕尼察叁副教授在接受本刊记者专访时表示,中国五年规划为国民经济发展远景规定目标和方向。前不久,中国审议通过“十四五(2021-2025年)”规划,也可定义为“经济稳定规划”。 此次,中国追求的更多是稳定发展,尤其是从技术安全、食品安全、公共卫生安全三方面推动经济稳定发展,而不是单纯追求经济高增速。 “中国将加强面向国家战略需求的基础前沿和高技术研究,强化国家战略科技力量,一旦取得成功,中国将成为世界科技强国,引领世界科技潮流。”阿顺诗副教授说。 中国经济“双循环”时代开启 突如其来的新冠疫情,让中国对食品和健康安全的关注度大幅提升,并持续出台一系列扶持农业生产的政策措施,包括进一步扩大粮食种植面积。即使部分农产品生产成本高于进口,但仍选择依靠自己的力量养活14亿人口,让“中国饭碗”更“瓷实”。保障国内粮食安全,不论发生什么,中国都无需惧怕外部环境的压力,并加快构建国内国际双循环相互促进的新发展格局。 “新冠疫情危机和国外压力升温,倒逼中国更加注重经济运行求“稳”,科技自立自强,国内经济更加强劲,国民收入提高,新一代中产阶级消费崛起,人数增至6亿人,掀起新的消费浪潮。但并不是中国从此对外关上了大门,相反,中国的国门只会越开越大,将从最大出口国变成最大进口国。中国拥有巨大的消费群体,通过实施扩大内需战略拉动经济增长,对各国都有着巨大的吸引力,为此,世界的繁荣也需要中国。打比方说,泰国旅游收入高度依赖中国游客,每年泰国接待中国游客达1000万人次。”阿顺诗副教授说。 综上所述,为更好的适应时代的发展和进步,抓住中国机遇,如何调整成为泰国当下面临的巨大挑战,同时学会分散风险,实现经济平衡发展,而不是对中国过度依赖带来风险。 中国经济跨越式增长,无疑不给竞争对手或包括泰国在内的制造商带来压力,但无需过于担忧,应该将压力转变为动力,能更好实现自我调整,从中国经济新格局中寻找机遇,尤其是中国消费者的购买力不可忽视,例如,泰国旅游业要由数量型向质量型转变;深挖更注重健康旅游的高端游客群体;以及老年旅游也是最具潜力的蓝海市场,称为“银发经济”。 此外,泰国在中国高度重视的清洁能源方面也存在无限的合作空间,这与泰国BCG经济新模式(包括生物经济、循环经济和绿色经济)相契合。如果泰中两国持续保持良好关系,泰国可在多个潜力领域与中国经济新格局寻求对接,深化合作实现双方互利共赢。”阿顺诗副教授补充说。

中国“十四五”规划定调未来五年

2021年是中国共产党建党100周年,也是“十四五”规划开局之年。因此,第十三届全国人民代表大会第四次会议备受世界瞩目。 “十四五”规划都有哪些亮点?未来五年中国将如何发展?成为了各界关注的焦点。 “十四五”规划绘就中国发展新画卷 2021年3月12日,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》(以下简称《纲要》)正式发布,《纲要》全文设19篇、65个章节,设定了未来5年中国经济社会发展的20项主要指标。 翻开《纲要》,其中最显著的变化在经济发展类的指标里:没有设定5年GDP年均增速预期性指标,而是用“保持在合理区间、各年度视情”的表述来替代,这在中国5年规划历史上还是第一次。而纵览《纲要》,三个“新”成为中国未来发展新画卷的“点睛之笔”,《纲要》更加突出体现了立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展的要求。 与此前的5年规划不同,在《纲要》中,高质量发展成为各项主要指标未来的发展方向。高质量发展是“十四五”乃至更长时期中国经济社会发展的主题,关系中国社会主义现代化建设全局。将“十四五”时期的20项指标与高质量发展指标体系进行充分对接,充分体现了新发展理念的要求。 “创新驱动”仍是“十四五”规划当中的重中之中。《纲要》明确提出,坚持创新在中国现代化建设全局中的核心地位,把科技自立自强作为国家发展的战略支撑,并提出一个个明确指标,着眼于抢占未来产业发展先机,培育先导性和支柱性产业。《纲要》还提出,新兴产业增加值占GDP比重要超过17%。不仅如此,《纲要》将数字经济部分单列一篇,并提出主要目标:2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重提升至10%。 “双循环”也是此次两会上的高频词汇。中国国务院总理李克强在作《政府工作报告》时强调,要“立足国内大循环,协同推进强大国内市场和贸易强国建设,依托国内经济循环体系形成对全球要素资源的强大引力场,促进国内国际双循环。” 值得关注的是,两会期间,碳达峰、碳中和与绿色发展成为东盟国家各界关注的焦点。“十四五”期间,中国将落实应对气候变化国家自主贡献目标。据有关预测,到2030年中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降60%-65%。这标志着中国在绿色发展道路上迈出了关键一步,绿色发展将成中国未来5年发展的主旋律。

“十四五”规划引领中国高质量发展

——专访泰国国家发展管理学院、社会发展与环境管理学院李仁良博士 泰国国家发展管理学院、社会发展与环境管理学院李仁良博士在接受本刊记者专访时表示,从“十三五”到“十四五”,高质量发展将成为中国经济社会发展的主题。 “十四五”规划并未设定明确的经济增长目标,在中国五年规划史上是首次。中国不再追求单纯的数量增长,而是从高速增长阶段转向高质量发展新阶段,同时将2021年经济增长目标设定为6%以上,对于作为世界第二大经济体的中国而言,这是相对较高的增速。“中国强调高质量发展,从‘十四五’规划中可以看出,重点并非是基础设施建设,而是对科技创新加大投入,以及在包括教育、公共卫生等方面改善人民生活品质。”李仁良博士说, “十四五”科技创新规划,主要包括四大战略,分别是: 1、强化国家战略科技力量,建设空间环境地基监测网、海底科学观测网、空间环境地面模拟装置等; 2、面向世界科技前沿,建设高海拔宇宙线观测站等; 3、科技成果转移转化,如:高能同步辐射光源、高效低碳燃气轮机等; 4、改善人民生活品质,如:医学研究、跨尺度生物医学、动物模型表型遗传研究、地震科学等。 劳动年龄人口平均受教育年限将从2020年的10.8年增至2025年的11.3年,意味着中国公民将接受到更好的教育。 民生福祉方面,每千人口拥有执业(助理)医师数从2020年的2.9人要提高到2025年的3.2人。国民的基本养老参保率要从2020年的91%,提升到2025年的95%。此外,居民人均预期寿命将从2020年的77.3岁提高到2025年的78.3岁。 绿色发展方面,到2025年,单位国内生产总值能耗和二氧化碳排放分别降低13.5%、18%,全国森林覆盖率达到24.1%。 李仁良博士说,从“十四五”规划中可以看出,中国推动经济、技术、生态系统、坏境、创新、教育、民生等多方面高质量发展,符合2035年远景目标,实现到本世纪中叶全面建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。 中国经济实现增长,将对包括泰国在内的东盟国家带来重要机遇。随着中国经济规模变大,消费需求增长,将为包括水果在内的泰国农产品出口中国带来机会。 随着经济规模不断扩大,相较于西方国家,中国将更倾向于加大对东盟邻国的贸易投资。 作为全球技术的领导者,来自中国的科技产品将不断影响到包括泰国在内的东盟国家,不断扩大海外市场和加大海外投资力度。中国资金雄厚,有技术研发能力,近日,中国汽车巨头长城汽车、名爵已进军泰国市场。

阿里巴巴公布十大科技趋势

阿里巴巴旗下达摩院于近日发布十大科技趋势,拉开科技浪潮未来几年的序幕。在未来,科技将重塑社会和经济行业。 【趋势一】以氮化镓、碳化硅为代表的第三代半导体迎来应用大爆发 具备耐高温、耐高压、抗辐射等优异特性的第三代半导体材料,随着性价比优势逐渐显现,将被广泛运用到新产业中。近年来,碳化硅(SiC)元件已用作汽车逆变器,氮化镓(GaN)快速充电器也大量上市。 未来五年,基于第三代半导体材料的电子器件将广泛应用于5G基站、新能源汽车、特高压、数据中心等场景。 【趋势三】碳基技术突破加速柔性电子发展,指经扭曲、折叠、拉伸等形状变化后仍保持原有性能的电子设备。 柔性电子可用作可穿戴设备、电子皮肤、柔性显示屏等。 近年来,碳基材料的技术突破为柔性电子提供了更好的材料选择;碳纳米管这一碳基柔性材料的质量已可满足大规模集成电路的制备要求,且在此材料上制备的电路性能超过同尺寸下的硅基电路;而另一碳基柔性材料石墨烯的大面积制备也已实现。 【趋势六】数据处理实现“自治与自我进化” 随着云端运算的发展、数据规模持续指数级增长,传统数据处理面临存储成本高、集群管理复杂、计算任务多样性等巨大挑战;面对海量暴增的数据规模以及复杂多元的处理场景,人工管理和系统调优捉襟见肘。因此,通过智能化方法实现数据管理系统的自动优化,成为未来数据处理发展的必然选择。 人工智能和机器学习手段逐渐被广泛应用于智能化的冷热数据分层、异常检测、智能建模、资源调动、参数调优、压测生成、索引推荐等领域,有效降低数据计算、处理、存储、运维的管理成本,实现数据管理系统的“自治与自我进化”。 同时,通过5G、物联网、区块链等技术的应用,确保农产品物流运输中的可控和可追溯,保障农产品整体供应链流程的安全可靠。农业将告别“靠天”吃饭,进入智慧农业时代。 【趋势九】工业互联网从单点智能走向全局智能 受实施成本和复杂度较高、供给侧数据难以打通、整体生态不够完善等因素限制,目前的工业智能仍以解决碎片化需求为主。疫情中数字经济所展现出来的韧性,让企业更加重视工业智能的价值,加之数字技术的进步普及、新基建的投资拉动,这些因素将共同推动工业智能从单点智能快速跃迁到全局智能。 特别是汽车、消费电子、品牌服饰、钢铁、水泥、化工等具备良好信息化基础的制造业,贯穿供应链、生产、资产、物流、销售等各环节在内的企业生产决策闭环的全局智能化应用,将大规模涌现。

2021年胡润全球富豪榜出炉 看中国富豪有多“牛”

2016年是中国十亿美金企业家人数超过美国的一年,而2021年中国以1058位十亿美金企业家,成为全球拥有十亿美金企业家最多的国家,超过了排在其后的美国、印度和德国三个国家的总和。 胡润研究院于近日发布了《2021世茂港珠澳口岸城•胡润全球富豪榜》。上榜企业家财富计算截止日期为2021年1月15日,从榜单来看,有610人是新面孔。其中,中国以318人领跑,其次是美国有95人。 中国上榜富豪们平均年龄为59岁,比全榜单的平均年龄小6岁,而美国上榜富豪们平均年龄增至66岁,比全榜单平均年龄高2岁。 中国是世界上白手起家十亿美金企业家最多的国家,且世界上近70%白手起家的女性十亿美金企业家都在中国。居住在中国的上榜企业家总财富为29万亿人民币,比去年增长73%。十亿美金企业家最集中的10个城市中有6个在中国。北京连续六年成为世界十亿美金企业家之都,共有145位居住在北京。 上海超过纽约,以113位排名第二。纽约排名第三,有112位。深圳以105位排名第四。 中国富豪遍布在世界哪些地方? 全球有3228位十亿美金企业家,上榜的中国富豪有1115人,约占全球的34.6%,远远高于中国目前占世界人口20%的比例。 就居住地来看,大部分华人十亿美金企业家居住在中国,其中,内地910人,香港82人,台湾57人。而在中国以外,海外华人主要集中在以新加坡为首的东南亚地区。 2021年中国前十大富豪 2021年是胡润全球富豪榜有记录以来,首次没有房地产企业家进入中国前十,2020年位列前五的李嘉诚和许家印双双跌出前十。

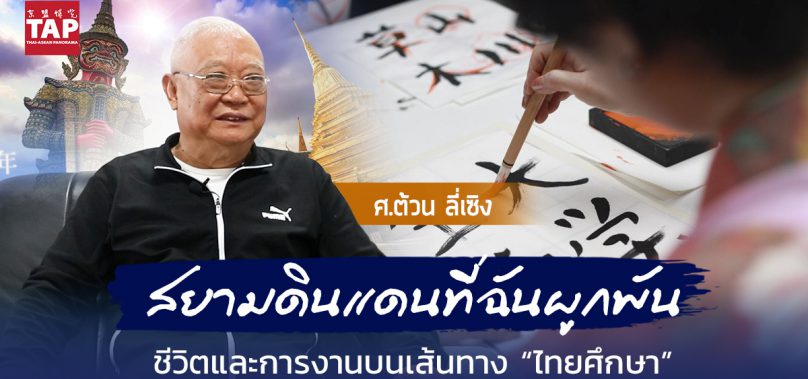

半生耕耘终不悔 我心安处是暹罗

专访云南大学泰国研究中心学术委员会主任、教授段立生 东博社记者/黎敏 年近80岁的段立生是季羡林先生的学生,是中国公派赴泰教学第一人,更是泰语及泰国历史研究方面的大家。半生耕耘,段立生在泰语、泰史研究与教学的天地里诲人不倦;荣归故里,如今担任云南大学泰国研究中心学术委员会主任的段立生,依然在推动中泰人文交流中孜孜不怠。 歪打正着选专业,赴泰研学新发现 1962年,段立生以云南高考状元的优异成绩考上了北京大学东语系。当时的系主任是季羡林先生。因为路不通、没有火车,从云南昆明到北京,段立生走了整整7天,他笑言像进京赶考一样。好不容易到了北京大学的段立生,填报专业时却犯了难,“其实我是奔着季羡林先生去的,我喜欢研究印度文化、历史,我想跟他学习梵文,但那一年梵文在国家计划里没有招生。”段立生说。那该选个什么专业好呢? “当时我们对泰语其实都不太了解,结果我去看画报,画报上有一个泰国女孩在跳舞,穿着的服装跟印度人有些相似,我一想那就学泰语吧。”段立生说,“就这样,决定了我一辈子从事泰语、泰国历史的学习和研究工作。” 1980年,36岁的段立生考上了中山大学东南亚历史研究所的研究生,3年后毕业留校任教。1984~1985年,作为中国公派泰国教学第一人,段立生应邀在泰国清迈大学讲学,并于1994年起在泰国华侨崇圣大学担任教授。 这两段在泰国工作生活的经历,让段立生能够结合实地考察与古代文献来研究泰国历史。除去在泰教学的时间,段立生还到美国做过访问学者,回到中山大学任教,但无论到哪儿,他始终都离不开使用了大半辈子的泰语。 影响至深的两个人 从歪打正着选了泰语专业,到成为泰国历史研究一代名家,这些年来,段立生认为有两个人对自己的影响最大。其中一位是季羡林先生,另一位则是泰国侨领郑午楼。 1984年,赴泰讲学的段立生没有想到,会在这里遇到另一位对他影响颇深的人,那就是泰国侨领郑午楼。郑午楼是当时泰国的首富,在曼谷创办了京华银行,青年时便任泰国报德善堂的董事长,精通中、英、泰语,善书法,在泰国可谓“天下无人不识君”。 “当时中泰两国基本还没有人员往来,但我看见街上很多地方都有一个人的题字,写得非常好,签名是‘郑午楼’,我便很想见见他。”段立生说,经报社的朋友介绍,他在泰国京华银行的总部大楼初次见到了郑午楼。 后来,段立生于1987~1992年到美国做访问学者。几经辗转,当他再次回到泰国时,两人在一次活动中再次相聚。郑午楼力邀段立生到自己创办的泰国华侨崇圣大学任教,段立生欣然应允,而这一呆就是8年。 “郑午楼对我的影响是什么呢?他让我看到华人华侨在泰国非常了不起,为泰国经济发展作出了巨大贡献,于是,我决定静下心来认真研究泰国华人问题。”段立生说,“可以说季羡林和郑午楼先生对我这一辈子安心下来做泰国研究至关重要。” 小细节看中泰两国关系的大发展 如今,通过在泰华文媒体、各类社交平台、热播的中泰影视剧,甚至是火热的出境游,中泰两国人民间的相互了解已变得稀松平常。随着中国综合国力的提升,在泰华人华侨对自己的身份也有了更多认同。 中泰建交后,两国政治、经济、文化交流日益活跃,泰国的中文教育也迎来新的生机。不仅泰国华侨崇圣大学的中文教学大受欢迎,孔子学院也在泰国有了很好的发展。据悉,仅2006年一年便有10所孔子学院在泰国落地,此后又陆续增设6所,截至2020年12月,全泰国共有16所孔子学院、11个孔子课堂,是东盟国家中孔子学院最多的。 段立生认为,在推动人文交流的过程中,孔子学院发挥了积极的作用。语言本身是一种工具,是交流的纽带,不应该被赋予过多的政治色彩。 衣锦还乡,继续推动中泰两国人文交流 2004年,从中山大学退休后的段立生回到家乡昆明,继续发挥自己的光与热。他受云南大学泰国研究中心的邀请,担任了云南大学泰国研究中心学术委员会主任,同时被西安外国语大学和其他一些学校聘为客座教授。 多年来,段立生笔不耕辍,写下《泰国史散论》《泰国文化艺术史》《泰国通史》《柬埔寨通史》等著作,并为推动中泰两国语言教育、人文交流积极牵线搭桥。

习近平宣布:中国如期达到脱贫攻坚目标

2月25日,全国脱贫攻坚总结表彰大会在北京人民大会堂隆重举行。中国国家主席习近平宣布,在迎来中国共产党成立一百周年的重要时刻,中国脱贫攻坚战取得了全面胜利,现行标准下9899万农村贫困人口全部脱贫,832个贫困县全部摘帽,12.8万个贫困村全部出列。 区域性整体贫困得到解决,完成了消除绝对贫困的艰巨任务,创造了又一个彪炳史册的人间奇迹!这是中国人民的伟大光荣,是中国共产党的伟大光荣,是中华民族的伟大光荣。中国成功地解决了绝对贫困和区域性整体贫困问题,比联合国2030年可持续发展议程确定的减贫目标提前了10年。 2013年11月3日,习近平主席到湖南省考察,在这里他首次提出“精准扶贫”。精准扶贫是根据不同地区的贫困特点,实施针对性扶贫,保证扶贫精准度。全国组织80多万人进村入户,逐村逐户精准识别。 在表彰大会上,习近平为他们中的20名杰出代表隆重颁奖。例如:云南丽江华坪女子高级中学校长张桂梅,扎根边疆教育一线40多年;重庆市巫山县竹贤乡下庄村党支部书记毛相林,率领100多名下庄村民,硬是用双手在山中凿出了公路;内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗人大常委会主任白晶莹,深入刺绣扶贫车间给绣娘们传授刺绣技艺,成为“科右中旗蒙古族刺绣扶贫计划”的推动者。 改革开放以来,按照现行贫困标准计算,中国7.7亿农村贫困人口摆脱贫困。按照世界银行国际贫困标准,中国减贫人口占同期全球减贫人口70%以上。